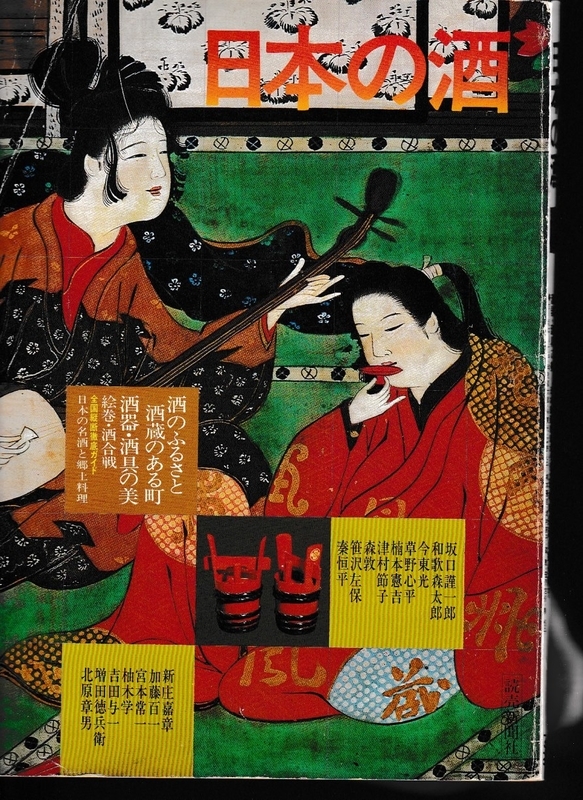

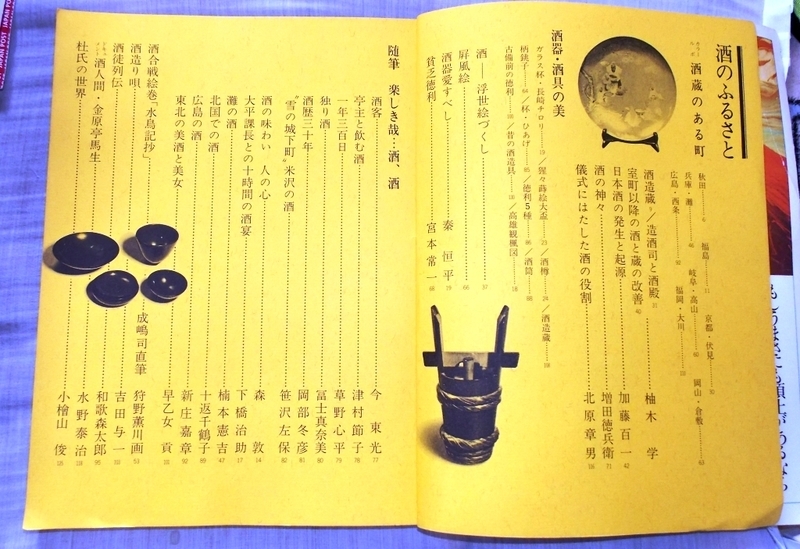

この本は1976年に読売新聞から出版された「日本の酒」。

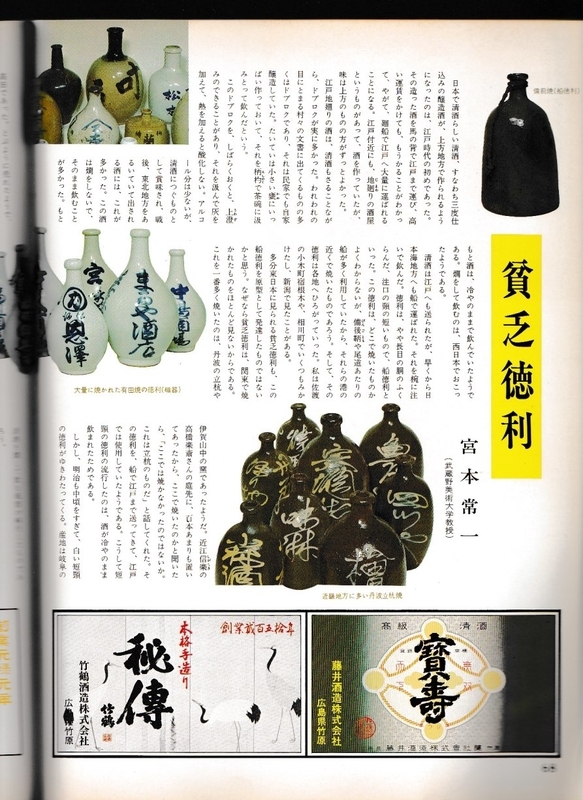

この中に宮本常一先生が寄稿した「貧乏徳利」というのがあります。

徳利の形から見た酒文化の変遷と言ったらいいのでしょうか。

まあ、詳しくはダウンドーロして本文をお読みください。

宮本先生が徳利の収集をしていたとは知りませんでした。

しかも、これら焼き物の酒器が「近畿や美濃に集中しているころから、

酒をすすめたり、

飲み方を変えていったのは、

どうも上方地方の人々ではなかったかと思っている」と。

酒の文化は東北からだと思っていましたが上方とは。

ところで、宮本先生が酒!(^^)? 先生は酒が呑めなかったのではと思っている人は多いです。

ところがある講演で、

こんなことを語っているんです。

「私はいまはほとんど酒を飲みませんけれど、

ある時期、焼酎を一升飲むようになったのは、

実は奄美大島へ行って修業したおかげです。

その結果胃潰瘍になりました。

それで酒を飲むのをやめたんです」

じつは呑める口だったんですねえ。

まあ、それにしてもこの本の執筆陣の豊かなこと!(^^)!。

この本の中で県別に紹介されている銘酒として、

山口県は二つあります。

新南陽市の中島屋酒造場の「寿」と、

徳山市の初紅葉酒造の「初紅葉」。

中島屋酒造は現在はそのまんま「カネナカ」や「中島屋」として、

初紅葉(はつもみぢ)は、

現在では「原田」でお馴染です。

いずれも純米酒です。

この本が出版された時代はまだアルコール添加物が使われている時代。

戦後初めて純米酒が売り出されたのは、

この本が出版された11年後。

埼玉県の神亀酒造が最初です。

アル添、いわゆる醸造用アルコールを添加した酒以外は認めない

とする税務署との闘いだったそうです。

それまでは一級酒とか二級酒、さらに特級酒や超特級など、透明度などで選別され、加糖やアルコール添加物の入ったお酒でした。

日本酒を呑んで頭痛がするのは実はこれが原因でした。

醸造用アルコールとは、

トウモロコシなどからつくるデンプン質を原料として発酵させたアルコールで、

多くは輸入されています。

アルコール度の調整などに利用されています。

現在、純米酒が当たり前のようになったのは、

日本酒の過去現在未来を教えてくれます。

http://www.heibonsha.co.jp/book/b160962.html

http://www.heibonsha.co.jp/book/b160962.html

------------------