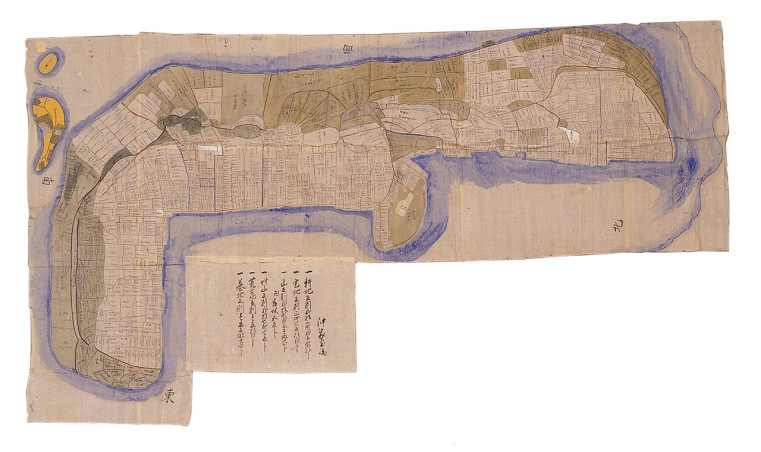

江戸時代のこの図は沖家室島の、

今でいえば公図と言っていいのかな?

土地の仕切りを表したものです。

萩藩主毛利吉元(もうりよしもと)が家臣永田政純(ながたまさずみ)に命じて

藩内諸家所蔵の古文書・系譜を編纂させた

史料集「萩藩閥閲録(はぎはんばつえつろく)」の中のものです。

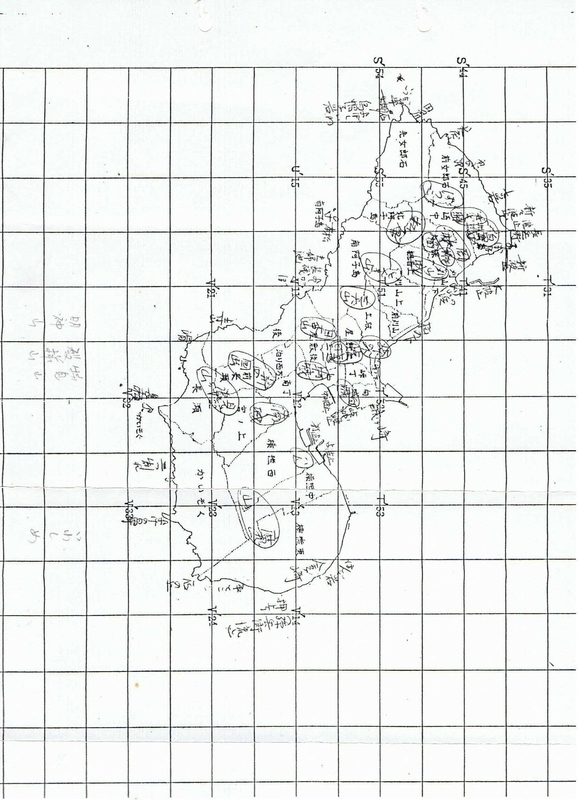

もう一つの手書きの図は、

沖家室島の丁名や山、

磯の名前を記したものです。

佐連ー沖家室島を就航していた瀬戸丸の船長西村貞勝さんが生前に書いたものです。

貴重なものです。

丁(城)というのは今でも1丁目とか2丁目とか言いますね。

島では刈山丁とか岡丁などと表しています。

面白いのは「かいぞく」という丁名もあります。

かつては海賊が住んでいたと言われています。

今では磯の名まで言える人は少なくなりました。

住居表示の変更で小さな単位の字名(アザ)、

もっと小さな単位の穂の木(ホノギ)を端に数字に置き換えてしまいました。

土地の名は歴史を背負っているというのに、

愚かなことです。